En France, contrairement aux autres pays européens, les crises sanitaires ont la fâcheuse tendance à se transformer assez rapidement en drame politique. Apparemment, la nouvelle grippe n'échappera pas à une telle évolution, si l'on en croit les premières polémiques lancées le week-end dernier. Elles pourraient prêter à rire, s'il ne s'agissait d'un problème sanitaire qui préoccupe la France entière, et bien au-delà.

En France, contrairement aux autres pays européens, les crises sanitaires ont la fâcheuse tendance à se transformer assez rapidement en drame politique. Apparemment, la nouvelle grippe n'échappera pas à une telle évolution, si l'on en croit les premières polémiques lancées le week-end dernier. Elles pourraient prêter à rire, s'il ne s'agissait d'un problème sanitaire qui préoccupe la France entière, et bien au-delà. vendredi 31 juillet 2009

La grippe A (H1N1) devient un enjeu politique en France

L'analyse de Martine Perez, rédactrice en chef, chargée de la rubrique Sciences-Médecine du «Figaro» - «Deux députés de Paris, de bords politiques différents, tous deux médecins, ont envoyé chacun dans deux directions opposées des flèches empoisonnées vers Roselyne Bachelot».

En France, contrairement aux autres pays européens, les crises sanitaires ont la fâcheuse tendance à se transformer assez rapidement en drame politique. Apparemment, la nouvelle grippe n'échappera pas à une telle évolution, si l'on en croit les premières polémiques lancées le week-end dernier. Elles pourraient prêter à rire, s'il ne s'agissait d'un problème sanitaire qui préoccupe la France entière, et bien au-delà.

En France, contrairement aux autres pays européens, les crises sanitaires ont la fâcheuse tendance à se transformer assez rapidement en drame politique. Apparemment, la nouvelle grippe n'échappera pas à une telle évolution, si l'on en croit les premières polémiques lancées le week-end dernier. Elles pourraient prêter à rire, s'il ne s'agissait d'un problème sanitaire qui préoccupe la France entière, et bien au-delà. Dimanche dernier en effet, deux députés de Paris, de bords politiques différents, tous deux médecins, ont envoyé chacun dans deux directions opposées des flèches empoisonnées vers Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, mettant en cause, chacun à leur manière, sa gestion de l'épidémie.

Le premier, le professeur Bernard Debré (UMP), dans un entretien au Journal du dimanche, qualifiait l'infection par ce virus de «grippette» et dénonçait le fait que l'on en faisait trop, que l'on inquiétait à tort la population, que l'on avait commandé trop de vaccin, trop tôt… Cet entretien se télescopait, le même jour, avec un communiqué de Jean-Marie Le Guen (Parti socialiste), spécialiste des questions de santé, qui lui s'indignait de la situation inverse, estimant que la France n'est «pas encore prête à affronter la grippe A (H1N1), qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire». Et que «personne n'est encore sûr du niveau d'efficacité du vaccin… C'est pourquoi il faut avant tout expliquer et agir». Le caractère manifestement contradictoire de ces attaques, lancées le même jour et de manière non concertée, dévoile leur visée purement politique.

«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge !», aurait pu s'écrier Roselyne Bachelot, à l'instar de Voltaire à qui l'on doit, semble-t-il, cette sentence amère. Bernard Debré («mes amis»), par ses critiques vigoureuses, se positionne sans doute comme un potentiel prochain ministre de la Santé. Selon plusieurs membres du gouvernement, ses propos incendiaires n'auraient pas du tout été appréciés. Ils risquent d'ailleurs de le discréditer, s'ils sont démentis - ce qui est probable - par l'arrivée d'une épidémie massive et des premiers morts. Quant à Jean-Marie Le Guen («mes ennemis»), il se situe dans le jeu politique classique, qui veut que face à une crise sanitaire en France, l'opposition trouve toujours que la majorité n'en fait pas assez ou s'est réveillée trop tard (quelle que soit la couleur politique de la majorité et de l'opposition).

En fait-on trop ou pas assez ?

En réalité, il est difficile pour l'instant de savoir si l'on en fait trop ou pas assez. La caractéristique de ces crises sanitaires que l'on vise à prévenir, ou à limiter, c'est qu'elles doivent être gérées dans un climat d'incertitude. Personne ne peut mesurer aujourd'hui l'impact qu'aura cette pandémie en septembre, octobre, novembre, personne n'est capable de connaître la date exacte de l'obtention des vaccins et/ou prédire le nombre de décès.

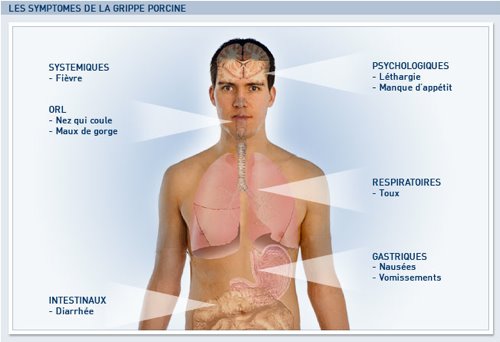

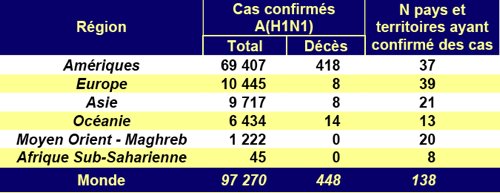

C'est dans ce cadre incertain que les pouvoirs publics doivent pourtant se préparer. Pour préjuger de la virulence d'une épidémie, il faut tenir compte de deux variables, la gravité et la quantité. Ce nouveau virus H1N1 n'induit dans l'immense majorité des cas qu'une grippe bénigne. Avec un taux de décès non négligeable de l'ordre de 1 à 3 pour mille. Voilà pour la gravité. Mais si 20 millions de personnes sont touchées en France par ce virus peu virulent, il pourrait en résulter 20 000 morts. Voilà pour la quantité. Le débat sur «on en fait trop ou pas assez» doit être examiné à la lumière de ces éléments. Les véritables questions de santé publique ne sont pas posées par ces deux opposants à Mme Bachelot, comme par exemple celle de savoir qui l'on va vacciner, sachant que les formes graves touchent les jeunes mais que seules les personnes âgées ont une culture de la vaccination antigrippe, ou celle de déterminer quels malades doivent impérativement prendre des antiviraux pour réduire le risque de décès.

En général, les crises politiques commencent quand les crises sanitaires s'achèvent et que tout le monde comprend rétrospectivement ce que l'on aurait dû faire, alors que personne ne l'avait su en temps réel. En août 2003, l'urgentiste Patrick Pelloux, proche du Parti socialiste, avait vite lui aussi soufflé sur les braises de la canicule, à peine avait-on comptabilisé 50 premières personnes âgées décédées d'un coup de chaleur. Le ministre de la Santé Jean-François Mattéi n'y avait pas résisté. Mais il avait fallu plusieurs mois avant d'apprendre que les 15 000 morts en août 2003 en France ne représentaient qu'une partie du drame, si l'on considère les 20 000 décès en l'Italie, et les 70 000 dans toute l'Europe terrassée par la chaleur. Mais une seule tête ministérielle était tombée sur ce champ de bataille calciné par le soleil : celle du ministre de la Santé français. Vache folle, hépatite B ou sang contaminé, toutes les crises sanitaires se sont traduites dans l'Hexagone par des plaintes pénales ou des mises en examen. Bien plus que chez nos voisins européens, apparemment plus fatalistes en la matière.